una educazione maremmana 3 carmillaonline 25 ottobre 2020

Per mio padre la differenza tra l’essere un ancora un ragazzo o qualcosa di più consisteva nell’aver conseguito la patente C, con cui si poteva guidare quasi tutti i mezzi. La mattina che tornai vittorioso dall’esame di guida a Follonica mi strinse la mano fino quasi a stritolarmela e mi disse col suo tono più solenne: “Bravo! Ora sì che sei un uomo!” Immediatamente ereditai la vecchia Opel, quella col bagagliaio che avrebbe potuto contenere tranquillamente due maiali, e che tenere in strada era più che un problema, un miracolo. Iniziai a scorrazzare a tutte le ore del giorno e della notte, visto che bruciava anche la benzina agricola. Inoltre fui assunto come operaio stagionale alla cantina sociale dove mio padre era stato eletto presidente: facevo i campioni dell’uva che arrivava per determinarne il grado zuccherino dopo averla pesata, meritandomi bestemmie e maledizioni a strascico appena comunicavo i risultati ai soci che l’avevano conferita. Contadini, proprietari terrieri, autisti, vignaioli della domenica, tutti egualmente convinti di avere l’uva migliore del mondo e di essere truffati nel peso, nelle analisi, nel vino a cui avevano diritto. Tutti assetati già di prima mattina, pronti a riempire bottiglie e fiaschette dai tini del vino vecchio sfuso, scegliendo con cura e mano lesta tra rosso, rosato o vermentino. La squadra con cui lavoravo era composta quasi unicamente da marchigiani pensionati della “Repubblica di Ca Bernardi”, ovvero un palazzo di Massa abitato interamente dalla comunità marchigiana che aveva raggiunto la Maremma dopo guerra, alla chiusura della miniera locale per trovare lavoro a Niccioleta. Sicuramente grandi lavoratori, fin troppo per i miei gusti, visto che spesso ripartivo dopo le mie otto-nove ore lasciandoli a fare straordinari su straordinari, per il miraggio di qualche lira in più.

Con loro c’era Ganascia, un omaccione che il cantiniere chiamava “baffino” pur essendo sbarbato e calvo, che nel mezzo del lavoro non era raro sentir cantare con un vocione da orco le arie più famose della lirica. Ganascia cantava specialmente la sera quando era stanco, e mentre stava cantando con trasporto “ridi pagliaccio” mise la mano nella diraspatrice che si era ingolfata pensando che fosse ferma e ne uscì con quattro dita mozzate. Lo vidi arrivare con un fazzoletto che teneva stretto sulla mano farra, con calma, e come non fosse accaduto nulla mi chiese: “Paco mi fai per favore questo numero al telefono?” Mentre facevo il numero che mi aveva chiesto guardavo il fazzoletto intriso di sangue e la sua faccia tranquilla, rilassata. Gli portai la cornetta vicino alla bocca quando sentii che squillava dall’altra parte: “Nina, o Nina senti, stasera faccio più tardi del solito che ho avuto un problema, devo andare in ospedale, no, no, ’un è niente di che, non ti preoccupare, ti ho detto che ’un è niente Maremma avvelenata, o su, e basta eh!” La faccia era diventata bianca come un cencio, e fece fico svenendo ma fummo pronti a sorreggerlo e lo adagiammo su un tavolone in attesa dell’ambulanza.

Il lavoro più delicato che svolgevo, in segreto, era quello di assaggiatore dei vini prodotti. Sì, perché la tradizione voleva che il presidente avesse l’ultima parola prima di passare all’imbottigliamento e alla commercializzazione del vino. E mio padre era astemio, il massimo che riusciva a concepire in piena estate era una birra che allungava con acqua zuppandoci certe volte anche il pane. Un po’ se ne vergognava, ma mi aveva raccontato che da ragazzo era stato male per via della vinella, e da allora proprio non riusciva a bere vino. La vinella era la risciacquatura delle botti, il vino buono andava al padrone, il mezzadro consumava anche quella infernale brodaglia. Ma non potendo deludere i soci che lo avevano eletto, portava a casa i vini e il vinsanto da assaggiare, e lì davo il meglio di me nel senso che non ricordo nessuna bocciatura, ma tante bocce vuotate. Solo una volta ebbi qualche scrupolo ad assaggiare un vermentino peraltro notevole. È che in quella vasca ci erano finite le dita di Ganascia.

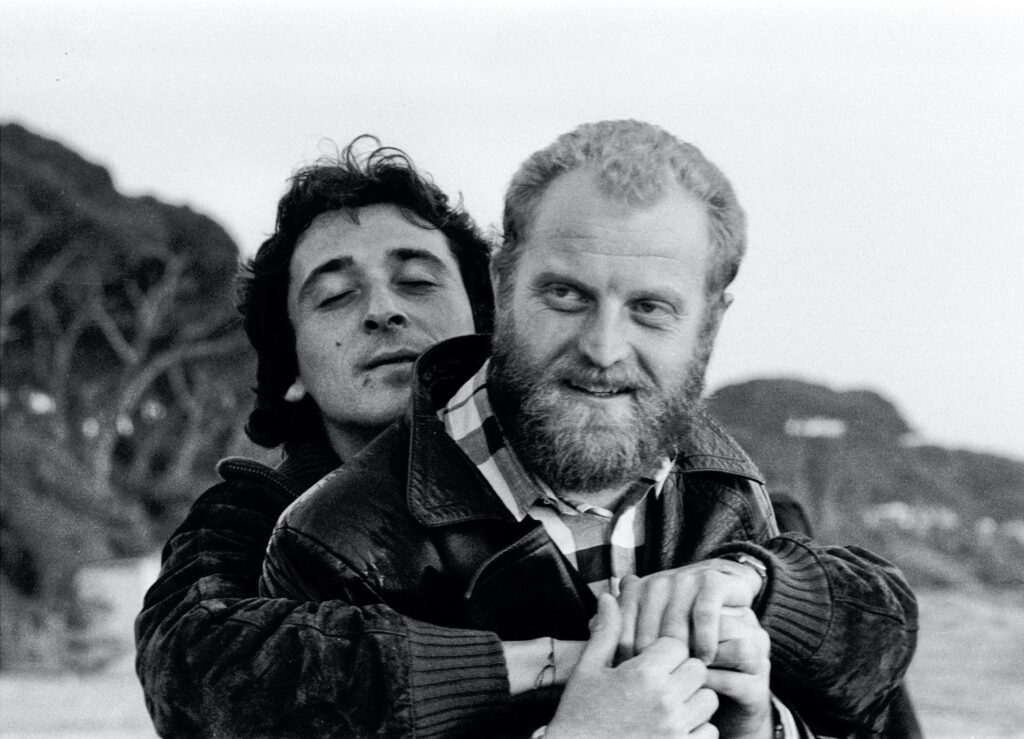

Dopo la prima vendemmia come operaio di cantina, vista la busta paga gonfia, comprai una tessera ferroviaria Interrail di un mese e partii con Nico Manolesta per Parigi, giorni in giro col naso all’insù, a conoscere gente con i sacchi a pelo da tutto il mondo, a dormire in ostelli sgangherati e barconi sulla Senna. Poi arrivammo ad Amsterdam ospiti di Jan, serate a giocare a carte, bere birra, fumare canne, e ogni tanto mangiare patate fritte. Infine dirigemmo su Londra. Qui, dopo poco, ci separammo: Nico rimaneva nonostante tutto un bravo ragazzo ligio alla famiglia piccolo borghese e aveva promesso di essere a casa entro i trenta giorni per preparare gli esami universitari. Io non ne avevo nessuna voglia, mi aspettavo la cartolina precetto militare e avevo deciso di non partire, di rimanere a Londra come avevano fatto già molti prima di me. Quando lo accompagnai alla stazione mi sembrò nel salutarlo di avere reciso l’ultimo cordone ombelicale, quello con gli amici cari. Nico Nasone lo avevo conosciuto davanti al juke-box della Lucciola, entrambi tredicenni brufolosi e timidi, mettevamo gli stessi dischi dei Rolling Stones e Santana: ci eravamo riconosciuti al volo.

Adesso ero solo, ma avevo conosciuto Michael, un vero maestro. Ebreo di Jaffa, piccolo, sempre in movimento, pareva non potesse mai star fermo, biondo con gli occhi grigi, riscuoteva un visibile successo tra le indigene e le turiste, e oltretutto pareva conoscere tutti dai saluti che somministrava a destra e manca in continuazione. Mi aveva subito preso a benvolere e raccontato, in un linguaggio gesticolato tutto suo che mischiava inglese, francese e spagnolo con parole italiane e yiddish, di essersi rifugiato a Londra perché ricercato due volte: una per aver rapinato una farmacia per procurarsi anfetamine e l’altra per essere fuggito per non essere richiamato militare, per non voler combattere. Girare per Londra con lui era una meraviglia. Mi insegnava tutti i trucchi per non pagare il bus o pagare poco la metro, dove trovare vestiti gratuiti all’Esercito della Salvezza, dove biblioteche con ogni ben di dio compreso il caffè, dove fabbriche di birra con visite e degustazioni, supermercati aperti anche di notte dove imboscare facilmente del cibo, e nel mentre faceva questo mi raccontava instancabile i suoi viaggi in Oriente, traffici piccoli e grandi di droga, icone e opere d’arte, arresti e fughe dalle finestre all’irruzione della polizia. Da due anni abitava con altri squatter in una casa occupata nell’East End vicino al mio ostello gestito da un nazionalista scozzese instancabile ascoltatore dei Led Zeppelin e riscossore a tutte le ore del giorno e della notte della quota giornaliera. Convincermi a lasciare quei letti a castello a due sterline al giorno fu facile, avere una mezza camera per me bello, anche se la cucina spesso non era agibile perché, per motivi a tutti noi oscuri, ci si chiudevano Full e Janis, vestiti di pelle nera da capo a piedi, a scopare urlando e a farsi di coca per ore. Meno facile fu convincermi a investire parte dei miei risparmi per fare con gli altri un acquisto collettivo di mezzo chilo d’erba con cui sostenere la casa, secondo il principio “mezza da fumare e mezza da vendere agli amici”. Alla fine dopo una trattativa araba riuscii a versare un quinto di quanto mi aveva chiesto Michael e per festeggiare decidemmo di arrivare in un pub vicino per un concerto live. “Sono degli sconosciuti” mi disse, “ma faranno strada”. Dopo il concerto mi misi a ridere, “Michael, erano davvero forti, mai visto niente di simile ma questi non sanno suonare, di strada ne fanno poca mi sa”. Lui replicò con un gesto infastidito, come quando si caccia via una mosca.

Quella notte mi sentii entrare Janis nel letto, pensai avesse sbagliato camera, al mattino non c’era più, mi rimase il dubbio di un sogno erotico particolarmente vivido e violento. La situazione con lo scorrere dei giorni stava prendendo una piega interessante, non mi vergognavo più di espropriare i supermarket, dichiarare di aver perso il biglietto su bus e metro e nel caso della richiesta di generalità dare nomi italiani di personaggi pubblici che detestavo. Certe notti Janis mi raggiungeva in camera quando Full si metteva a russare come un treno, senza dire mezza parola, con mezza bottiglia di scotch che mi passava in bocca attraverso i baci o con un po’ di coca. Il giorno mi ignorava quasi del tutto.

Stavo precipitando verso il nirvana meglio che ai tempi della motocicletta. Ma un malcelato senso del dovere continuava ad allignare in qualche mio recesso, per cui una mattina telefonai a carico del destinatario a mia madre in negozio. Non rispose, ringhiò:

“Disgraziato, dove sei? Nico è tornato e te no, ma sei rincitrullito del tutto? Accidenti a te e a chi t’ha fatto! Figlio d’una troia! Uh, l’ho detto, porcoddissi!”

“Ma’ ascoltami, ma’ diolupo chetati, sono a Londra, sto bene, sono in una casa con amici, faccio foto, giro, vedo gente, imparo la lingua e se trovo lavoro ci resto che il militare non lo voglio fare! Non preoccuparti ma’, voi tutto ok?”

Ruggì: “Sei sempre il solito legno torto e i legni torti non si addrizzano! Ecco ci mancava Londra ci mancava! Sì, si sta bene senza te! Comunque ieri è arrivata una raccomandata dal distretto militare di Grosseto, ti hanno scartato per sovrannumero, mai una gioia, ti avrebbe fatto bene un po’ di disciplina, eh, ti avrebbero addrizzato la schiena loro!”

“Come hai detto? Ma’, sei sicura?”

“Sì, sì, il congedo, ti è arrivato il congedo, ora scommetto torni, che roba che mangia torna a casa, e ora fai un po’ come ti pare, io qui in bottega ho gente, devo lavorare!”

Buttò giù il telefono che vedevo le fiamme della sua rabbia a quasi duemila chilometri di distanza. Al ritorno dalla cabina telefonica alla casa non camminavo, galleggiavo a mezza altezza, ero beato, mi si schiudevano un sacco di possibilità, potevo tornare, ma anche rimanere, che cominciavo a masticare bene l’inglese e trovare quello che Michael definiva di volta in volta il ritmo vitale, l’onda perfetta da cavalcare, il momento decisivo, la sliding door. Magari mettere su una storia “lavorativa” alternativa con lui, qualcosa che mi facesse svoltare, magari una storia con Janis, chissà.

Anche Michael aveva telefonato a casa. Pareva un albero schiantato da un fulmine, continuava a scuotere la testa e lamentarsi con una cantilena profonda, viscerale. Janis lo abbracciava e ogni tanto baciava sul petto e sul collo, gli accarezzava i capelli. Aveva appena saputo che sua madre era morta e suo padre lo incolpava per questo. Una settimana più tardi decisi di partire, Michael era troppo dolente e incerto se tornare o andarsene comunque da Londra, l’inverno stava arrivando, i soldi se ne andavano per l’erba e altre droghe che avevamo ripreso a consumare in quantità. Gli lasciai le ultime sterline, ci scambiammo gli indirizzi, ma non seppi più niente di lui. Tornai a casa con la mia Rolleicord biottica rimediata a un mercatino e tre pellicole di scatti londinesi, palazzi occupati, vie grigie, arabi con piccioni a Piccadilly Circus, due foto sfuocate, mosse e buie di quel concerto, di un gruppo di pazzi che si chiamavano Sex Pistols. Dentro la Rolleicord un tocco di fumo e alcuni trip su carta assorbente. Trovai il foglio di congedo illimitato firmato, ironia del nome, dal maresciallo Spezzacatene. Lo incorniciai e poi feci una settimana di festeggiamenti con gli amici, dando fondo alle droghe che avevo portato. Mia madre non cambiò mai idea sul servizio militare: quando si ricordava quei mesi scuoteva la testa guardandomi.